ТОМСК, 16 дек – РИА Томск. Павел

Стрижак в свои 36 лет возглавляет лабораторию тепломассопереноса Томского политехнического университета (ТПУ), где разрабатываются новые виды топлива,

схемы сжигания, горения, газификации, а также способы тушения пожаров. О

разработках лаборатории, где применяются эти технологии и как привлечь в науку

молодежь, – читайте в обзоре РИА Томск.

Павел Стрижак защитил докторскую диссертацию на тему

"Тепломассоперенос при зажигании жидких конденсированных веществ и

парогазовых смесей локальными источниками энергии" в 2011 году, когда ему

было 26 лет, и стал самым молодым доктором наук в ТПУ. В 33 года ему было

присуждено ученое звание профессора.

© сайт Томского политехнического университета

После защиты докторской он возглавил лабораторию

тепломассопереноса, где в небольшом помещении работали несколько человек.

Сейчас в лаборатории 15 сотрудников и еще столько же аспирантов и магистрантов,

свои исследования они ведут в оснащенных передовым оборудованием помещениях.

Коллектив выполняет проекты в коллаборации с коллегами из России,

Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Бразилии, Индии и других стран. На

счету лаборатории более 10 патентов и более 200 статей в известных

международных журналах. В лаборатории защищены 15 кандидатских и две докторских

диссертаций. Ежегодно выполняется несколько грантов при поддержке разных фондов

и программ.

"У нас в лаборатории выстроены открытые отношения, главная

задача – слышать друг друга. Мы учитываем мнение всех членов коллектива, вне

зависимости от возраста, стараемся прислушиваться и к молодым кадрам, и к

опытным специалистам. В лаборатории есть сотрудники как намного старше, так и

младше меня. У всех свои области научных интересов, умения, навыки, сильные

стороны", – говорит профессор Стрижак.

© РИА Томск. Таисия Воронцова

Павел Стрижак

Что изучают в лаборатории?

"Наша лаборатория работает сразу в нескольких направлениях:

создание новых видов топлив, которые экологически, экономически и энергетически

привлекательны, – рассказывает ученый. – Второе направление – повышение

эффективности сжигания, пиролиза и газификации топлива с учетом экономических,

экологических и энергетических критериев. Третье направление – подавление

горения, в том числе при тушении пожаров".

В помещении, которое выделили под лабораторию в 2011 году, сейчас

проводятся эксперименты с целью повышения характеристик горения топлив. В

основном ученые работают с составами из промышленных и коммунальных отходов.

Для топлива с химически-опасными компонентами используется установка с вытяжной

вентиляцией, в случае высоких экологических характеристик горения возможна

работа на стендах с более простыми системами.

Также здесь изучается взаимодействие капель жидкостей на основе

специальных составов с твердыми поверхностями – в частности, как они

растекаются и каковы характеристики теплообмена.

"На этом стенде изучается взаимодействие капель специальных

составов с поверхностями – твердыми стенками: какие характеристики растекания

достигаются, насколько динамично протекает теплообмен. Мы отслеживаем, когда

быстро стабилизируется контактное пятно, какие режимы фрагментации капель

возможны. Это важно для интенсификации теплообмена", – поясняет Стрижак.

Здесь же на стенде экспериментируют над увеличением площади

поверхности жидкости за счет микро-взрывных эффектов, которые применяются в

разных сферах.

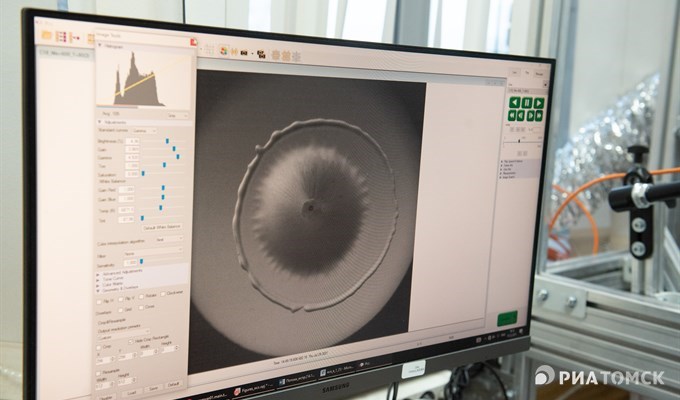

© РИА Томск. Таисия Воронцова

Взаимодействие капель жидкостей на основе специальных составов с твердыми поверхностями изучают на специальном стенде. Процесс отслеживается на мониторе.

"Например, при локализации и тушении пожара сбрасывается

какой-то объем жидкости в зону горения. Пусть поверхности реагирующего

материала достигает 10 крупных капель. Если мы измельчим эти 10 капель до

состояния аэрозоля – их станет 300-400 – увеличится скорость парообразования,

эффективность подавления горения возрастет", – рассказывает профессор.

Тушение пожаров

Большинство патентов лаборатории связаны со способами локализации

и подавления лесных и городских пожаров.

"Основная идея состоит в том, что необходимо не локально

сбрасывать весь имеющийся объем воды, которое воздушное судно переносит, а

организовывать распределенную во времени и в пространстве подачу жидкости в

зону горения. Так, большие по размерам капли во фронте снизят температуру в

зоне пожара и уменьшат скорости движения продуктов сгорания.

Дальше необходимо подавать капли меньших размеров, чтобы повысить

эффективность применения жидкости в целом", – рассказал Стрижак.

© РИА Томск. Таисия Воронцова

В лаборатории тепломассопереноса ТПУ

Сейчас лаборатория совместно с ВНИИПО МЧС России занимается

разработкой составов и созданием узла приготовления суспензий, растворов и

эмульсий для авиации.

По словам ученого, после завершения исследований, необходимы

летные испытания. "У нас есть и теоретические и экспериментальные

результаты, которые интересны, и которые мы защитили в МЧС. Мы показали, что

они работают, и наша задача сейчас – выйти на широкое использование", –

говорит он.

Топливо из мусора

Второе ключевое направление лаборатории – работа с

органоводоугольными композициями. В качестве базового используется водоугольное

топливо. В лаборатории ТПУ в него добавляют третий компонент.

"Мы добавляем в топливо либо растительную часть, либо масло,

либо смолы – какую-то третью добавку для решения конкретных задач. Если мы

хотим экономичное топливо, приоритет добавки – отходы. Чтобы удешевить топливо,

в него добавляем отработанные масла. Эксперименты проводили с автомобильным,

трансформаторным, турбинным, касторовым маслом", – рассказывает Стрижак.

Два других типа добавок нацелены на экологическую и энергетическую

привлекательность. В экологический вариант топлива ученые добавляют различные

сорта биомассы, в том числе опилки, солому, лесные материалы и растительные

масла. Для увеличения энергических характеристик топлива – экспериментируют с

вариантами отходов нефтепереработки и нефтешламов.

© РИА Томск. Таисия Воронцова

Оборудование для сжигания топлива с опасными химическими компонентами

"У нас были испытания на котлах в Кузбассе. Сейчас те

решения, которые есть, в Кузбассе и на Дальнем востоке уже используются. На

нашем топливе работают маленькие котельные установки на углеперерабатывающих и

угледобывающих предприятиях Кемеровской области, а также в поселках, в которых

проживают сотрудники этих предприятий", – добавляет профессор.

По его словам, в ближайших планах лаборатории – выход с топливными

технологиями на промышленный уровень для разных регионов страны:

"Необходимо из масштабов лаборатории выходить на полигоны,

где можно показать все этапы заказчику не на нескольких килограммах, а на

десятках и сотнях. Мы сейчас выиграли проект, в рамках которого такую пилотную

установку для сжигания топлива с отходами будем создавать в ближайшие годы".

Как сделать науку привлекательной для молодежи?

"Если выпускник оканчивает университет, то его обучение в

аспирантуре и научная работа должны базироваться на привлекательных условиях,

сопоставимых с тем, что предлагают на рынке предприятия. Также важно находить

индивидуальный подход к планам молодых ученых. Академическая область такая

разная, что все, по сути дела, индивидуально выстраивают работу над своей

диссертацией", – считает Стрижак.

Он выделяет несколько основных условий для привлечения молодежи в

науку: конкурентные с реальным сектором экономики условия, наличие

индивидуального подхода в выстраивании исследовательских треков и материальной

базы, в том числе оборудования для проведения экспериментов. Кроме того, нужны

наглядные примеры "историй успеха" реализовавших себя в науке ученых.

По словам исследователя, проблемы и успехи есть во всех сферах –

многое зависит от вузов, институтов и регионов. Важное условие для развития

исследователей – активная борьба за гранты и стипендии разных фондов: "За

последние пять лет создано много механизмов, которые привлекают молодежь. Самый

яркий – это различные стипендии, в том числе и коммерческих организаций, и

фондов".

"Второй механизм – это научные конференции и семинары,

которых стало очень много. И самое главное – это материальная база. За

последние, наверное, лет 20 в Томской области университеты приросли передовым

оборудованием, программным обеспечениям и хорошими лабораториям", –

отметил он.

На вопрос, сколько зарабатывает ученый, Стрижак отметил:

"Если не учитывать грантовую систему поддержки, и мы говорим

про ученого без степени, аспиранта, – то это стипендия. Если мы говорим про

трудоустроенного сотрудника – в зависимости от его должности, квалификации и

навыков. По поводу грантовой части – максимума не существует, есть одно

ограничение – возможности ученого, насколько он сможет качественно и

квалифицированно выполнять работу по одному или нескольким проектам".

***

Ранее сообщалось, что профессор ТПУ Павел Стрижак на встрече с

президентом России Владимиром Путиным на Конгрессе молодых ученых в Сочи

предложил создать аналог Российского образовательного фонда и кадрового резерва

руководителей всех уровней в научных и образовательных организациях.

Аналог Российского образовательного фонда подразумевает создание

образовательных программ на конкурсной основе, что позволит быстрее и проще

популяризировать науку и обновлять существующие курсы. Президент поддержал оба

предложения томского ученого.